Un Débat sur le Réchauffement Climatique s’il vous plait!

Depuis quelques années je m’informe régulièrement des arguments des climato-convaincus et des climato-réalistes (qui acceptent le réchauffement climatique avec beaucoup de nuances). Comme souvent il n’y a pas de débat en France sur les grands sujets. Les médias, convaincus par une vue, se mettent (consciemment ou inconsciemment) à la favoriser et les opposants n’ont jamais (ou presque) la parole.

Le débat sur le réchauffement climatique n’est pas une science de laboratoire ou un classique « 2+2=4 »: il peut y avoir différents modèles et différentes interprétations concurrentes. Malheureusement une forme de stalinisme intellectuel a réussi à s’immiscer en science, de sorte que toute opposition est sujette à être victime d’un « damnatio memoriae ». Que ce soit pour le débat sur les origines de l’univers ou sur l’avenir climatique, il n’est pas accepté autre chose que le narratif majoritaire. On amalgame la science d’observation, comme la technologie satellitaire, les médicaments, la chimie de laboratoire, avec la science historique, projective, ou modélisatrice.

Les effets des politiques mises en place pour lutter contre le réchauffement climatique sont importants sur l’emploi et l’économie. Il serait bon de savoir si c’est vraiment une bonne chose de se « tirer une balle dans le pied » ou pas. Il devrait y avoir un ou des débats scientifiques publics entre les défenseurs des deux camps (climato-convaincus vs réalistes), pour aider la population à comprendre les faits, les enjeux et les solutions éventuelles.

Nous avons un bon exemple avec une vidéo intitulée « Jean-Marc Jancovici : l’urgence climatique pourra-t-elle être au centre de la présidentielle 2027 ? » diffusée sur la chaîne YouTube « Quotidien ». En écoutant M.Jancovici, nous découvrons son projet de « décarboner la France ». La plupart de l’audience qui regarde cette vidéo n’est pas en mesure d’analyser de manière critique les propos de l’invité. Comme depuis des années, les médias labourent le champ sur le sujet, la tendance naturelle est donc d’épouser ce que dit Jancovici.

Inscrivez vous sur QQLV!

Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:

Il aurait été intéressant, pour nourrir l’intelligence et la réflexion de l’audience, d’inviter des gens comme François Gervais, Daniel Husson, Christophe Gérondeau, Michel Vieillefosse, Michel Vert ou d’autres climato-réalistes (une liste mondiale est présentée en bas de l’article), tout autant crédibles et qualifiés que M.Jancovici. Mais cette démarche est absente dans les médias qui favorisent un camp et ne laissent pas l’autre apporter une vue contradictoire.

- Le changement climatique est une contrainte physique

- Les arguments des climato-réalistes

- L’optimum climatique romain

- Le réchauffement océanique pourrait être dû au soleil (et non au CO₂)

- L’inaction coûterait bien plus cher que l’action

- La France a un rôle à jouer malgré sa “petite” part?

- La World Climate Declaration

- Données empiriques: les morts par catastrophes naturelles sont en baisse

- Prendre en compte l’échelle historique et non celle d’une vie humaine

- Une cyclicité millénaire approximative du climat

- Biais de confirmation et chambre d’écho

- Conclusion

- Alarmisme climatique VS Alarmisme spirituel

Le changement climatique est une contrainte physique

Dans la vue majoritaire, le réchauffement climatique est directement lié à l’augmentation de la concentration de CO₂ dans l’atmosphère. Ce CO₂ provient essentiellement de la combustion d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), qui représentent aujourd’hui plus de 80 % de l’énergie mondiale. Jancovici insiste sur le fait que l’énergie et le climat sont indissociables: “Il n’y a pas de CO₂ sans énergie fossile.” Il faudrait donc réduire les émissions ce qui nécessite de réduire la consommation d’énergie fossile. Pour une grande majorité de la population, la responsabilité du CO₂ est indéniable, ce qui à mon sens démontre que les médias n’ont pas fait un travail équilibré.

Une première question que l’on peut se poser est: que représente la France en termes de production d’électricité basée sur les énergies fossiles? La réponse est que 65% de l’électricité française est nucléaire (donc décarbonée). On y ajoute 28% d’énergies renouvelables (décarbonée également). Il reste donc 7% environ d’énergie fossile (gaz, charbon, fioul). Cette faible part des énergies fossiles dans la production d’électricité positionne la France parmi les pays les moins émetteurs de CO₂ par kWh produit, avec une intensité carbone des plus basses au monde.

Comparaison France vs Monde

| Indicateur | France | Monde |

|---|---|---|

| Production fossile d’électricité (TWh) | 32,6 TWh | ~18 500 TWh |

| Part des fossiles dans l’électricité globale (%) | 7,6 % | ~60 % |

| Part de la France dans la production fossile mondiale (%) | ~0,18 % | 100 % |

La France représente environ « 0,18 % » de la production mondiale d’électricité fossile.

Pour ce qui est de la production d’électricité, il n’y a aucun reproche à faire à la France. Nous pouvons difficilement faire mieux de ce point de vue. Mais si on décide de convertir le parc automobile à l’électrique, alors il faut créer plusieurs centrales nucléaires supplémentaires, probablement plusieurs EPR et dans cette logique anti-pétrole, des quantités considérables d’éoliennes et de panneaux solaires, + tous les besoins connexes (distribution, recharge, bornes, batteries).

Est-ce que c’est une bonne idée de convertir le transport thermique à l’électrique?

La transition vers un parc automobile entièrement électrique en France nécessiterait une augmentation impressionnante de la production de batteries et impliquerait une demande accrue en matériaux dits « critiques ». Ces matériaux sont essentiels non seulement pour les batteries, mais aussi pour les infrastructures de recharge et le renforcement du réseau électrique.

Une batterie lithium-ion typique pour véhicule électrique contient plusieurs matériaux critiques. Selon les données disponibles, une batterie de 75 kWh peut contenir environ:

- Lithium : 8 kg

- Cobalt : 14 kg

- Nickel : 20 kg

- Manganèse : 20 kg

- Graphite : 70 kg

- Cuivre : 35 kg (pour les câblages internes)

La production de ces matériaux est souvent concentrée dans quelques pays:

- Le lithium qui est extrait à hauteur de 50 % en Australie et de 26 % au Chili.

- Le cobalt qui provient à hauteur de 70 % de la République démocratique du Congo.

- Le nickel qui est produit à hauteur de 45 % en Indonésie.

- Le graphite qui est majoritairement raffiné en Chine.

Cette concentration géographique pose des risques géopolitiques et des défis en matière de durabilité.

« Last but not least », l’extraction et le traitement de ces matériaux ont des impacts environnementaux effrayants:

- En termes de consommation d’eau car l’extraction du lithium à partir de saumures peut nécessiter jusqu’à 500 000 litres d’eau par tonne de lithium, affectant les ressources hydriques locales.

- En termes de pollution car les procédés d’extraction peuvent entraîner la contamination des sols et des eaux, notamment par des métaux lourds et des produits chimiques toxiques.

- Et la floppée de cerises sur le gâteau est les émissions de CO₂ car la production de batteries est énergivore, avec des émissions variant selon le mix énergétique du pays de production.

Autrement dit, le basculement des véhicules thermiques vers l’électrique produirait un modèle bien plus noir que vert. Il n’y aurait pas non plus d’indépendance géostratégique compte tenu des approvisionnements externes. Cela nous permet d’anticiper l’argument que nous ne sommes pas souverain sur le « pétrole ». En fait, nous ne sommes pas souverain sur grand chose. Nous sommes naturellement dépendant de nombreuses matières produites dans les autres pays. Le risque géopolitique lié au pétrole, nous l’assumons depuis de nombreuses décennies.

Pour nuancer, il se pourrait que la France dispose de ressources pétrolières et gazières en Guyane française, dans le Canal du Mozambique (Mayotte), en Nouvelle-Calédonie et Polynésie, cependant, aucune exploitation offshore pétrolière active n’existe actuellement dans les eaux françaises. La Loi Hulot de 2017 interdit l’octroi de nouveaux permis d’exploration de pétrole et gaz sur tout le territoire français (métropole + outre-mer) car l’objectif est de sortir des hydrocarbures d’ici 2040. L’exploitation du gaz de schiste a été interdite depuis 2011.

La solution: consommer moins?

L’idée de Jancovici est d’apprendre à vivre en consommant moins d’énergie, puisque le modèle actuel est difficilement remplaçable par un autre mix énergétique. A cela je ne peux que répondre assez favorablement, nous devons retrouver un mode de vie plus simple et plus sain, mais c’est facile à dire depuis son canapé ou depuis le sommet de la pyramide de Maslow.

L’idée de « consommer moins » est une boîte de Pandore. Reconsidérer le fonctionnement d’une nation et d’un peuple demande un pouvoir et une volonté extraordinaire. Le pays doit être réorganisé de manière drastique. Notre modèle repose sur une croissance alimentée par l’énergie abondante et pas chère. Quand l’énergie devient chère, tout s’effondre et les crises économiques et sociales sont inévitables. L’ironie de l’histoire, comme nous en reparlons plus bas, c’est que cette chute peut, en bout de course, entraîner un rejet complet de l’écologie.

Est-ce pertinent de vouloir décarboner une France déjà décarbonée?

Si le CO₂ provient essentiellement de la combustion d’énergies fossiles, et que la France n’en produit que très peu, on peut légitimement s’interroger sur le projet de « décarboner » une France qui émet peu de carbone. Le passage à l’électrique du secteur automobile n’est pas la solution compte déjà évoqué. On devrait probablement continuer à garder une bonne portion de transport thermique.

Comme déjà dit, environ 90 à 92 % de l’électricité produite en France est décarbonée (source: RTE). Cela grâce:

- Au nucléaire (environ 65–70 % de la production)

- A l’hydraulique (environ 10–12 %)

- Et à une petite part d’éolien/solaire (environ 10–15 %)

Le contenu carbone du kWh français est d’environ 50 g CO₂/kWh, contre:

- 300 à 400 g en Allemagne (charbon + gaz)

- 500 à 800 g en Chine ou aux États-Unis (charbon, pétrole)

C’est là que réside une grande incohérence. L’éolien/solaire parait plus utile en Allemagne qui brûle du charbon, qu’en France qui a déjà du nucléaire. En France, subventionner l’éolien et le solaire revient à dépenser des milliards… pour gagner peu ou rien en diminution de CO₂. C’est un objectif particulièrement discutable (voire malheureux) dans un pays lourdement endetté, frappé de nombreux freins économiques et qui doit faire des économies.

Selon RTE, la consommation électrique devrait augmenter de +35 à +55 % d’ici 2050, du fait des secteurs suivants:

| Secteur électrifié | Exemple |

|---|---|

| Transports | Voitures électriques, trains |

| Chauffage résidentiel | Pompes à chaleur |

| Industrie lourde | Acier vert, ciment bas carbone |

| Hydrogène | Produire H2 pour l’industrie |

L’idée est donc qu’il faudrait beaucoup plus d’électricité décarbonée dans le futur pour supporter le nouveau parc automobile électrique. La plus grande proportion de cette augmentation est due aux transports, dont nous avons vu les conséquences écologiques vert noirâtre.

Un mix nucléaire/pétrole raisonné serait probablement souhaitable pour d’une part assurer les besoins futurs, et d’autre part diminuer ces besoins futurs (notamment dans le transport), en évitant le « tout-électrique ». Mais cela demanderait une « dédiabolisation » du pétrole et une vision plus équilibrée du nucléaire. Le pétrole nous a beaucoup apporté, nous lui devons beaucoup, mais la position médiatique incontestée nous a amené à cracher dans cette soupe énergétique remarquable.

Cette question est légitime: la France n’en fait elle pas trop compte tenu de son faible contenu carbone au kWh?

Les arguments des climato-réalistes

Un argument chez les climato-réalistes est que le CO₂ est indispensable à la vie végétale. Son augmentation a conduit à une végétalisation globale de la planète (constatée par satellite). Ce puits de carbone naturel s’agrandit, ce qui amortit les émissions humaines. « Plus de CO₂ = plus de plantes, donc une meilleure absorption. » Ainsi, à contre-courant du narratif majoritaire, on peut voir les choses d’une autre manière: brûler du pétrole libère du CO2 dont la végétation et la reforestation a besoin.

Les climato-réalistes argumentent aussi sur l’effet radiatif du CO₂. Le potentiel de réchauffement du CO₂ décroît logarithmiquement avec sa concentration. Passer de 280 à 400 ppm a un effet plus fort que passer de 400 à 600 ppm. Ils estiment donc que le pouvoir “catastrophique” du CO₂ est exagéré. Daniel Husson indique que c’est comme « rajouter du noir sur un tableau noir », ça ne change plus grand chose. La plupart des climato-réalistes reconnaissent que le CO₂ atmosphérique augmente (425 ppm aujourd’hui vs. 280 ppm vers 1850) mais ils questionnent la causalité directe et linéaire avec les émissions humaines.

D’autres comme Ernst-Georg Beck, remettent en question la validité de la courbe de concentration du CO₂ atmosphérique établie par la communauté scientifique (notamment celle de Mauna Loa et les carottes glaciaires) en réexaminant des milliers de mesures directes de CO₂ atmosphérique faites entre 1800 et 1960 par des méthodes chimiques classiques. Selon lui, contrairement à la courbe « officielle » de CO₂ (montrant une concentration stable autour de 280 ppm avant 1900), Beck affirme que le CO₂ aurait atteint environ 440 ppm vers 1820 puis 450 ppm vers 1940, avant de redescendre à 310 ppm en 1950 mais cette étude de Beck a été très critiquée par la communauté scientifique climatologique: les carottes glaciaires sont considérées plus fiables pour reconstituer la concentration en CO₂ et CH₄ piégée dans les bulles d’air et les isotopes d’oxygène, utilisés comme indicateurs de température.

Les variations de température précédant les hausses de CO₂ sont documentées dans les carottes glaciaires (loi de cause à effet inversée). Des périodes récentes (ex. 2015–2016, El Niño) ont montré des hausses rapides de CO₂ attribuées à des changements naturels (baisse de l’absorption par la végétation tropicale), non aux émissions humaines.

Les données de Vostok (Antarctique) montrent que la température augmente plusieurs siècles avant le CO₂. Pour les climato-réalistes, le CO₂ pourrait être un effet du réchauffement (dégazage des océans), pas la cause première (le CO₂ anthropique est marginal comparé au CO₂ naturel) . L’augmentation de la température (pour des raisons autre que le CO₂) provoquerait l’augmentation de CO₂ et non l’inverse. Dans les archives glaciaires, le CO₂ suit le réchauffement, il ne le précède pas.

Dans un autre article nous avions traité des autres causes potentielles du réchauffement climatique:

- La déforestation massive (pertes de « climatiseurs naturels » à l’échelle mondial)

- L’urbanisation galopante (bitume, béton, qui absorbent la chaleur + rejets de chaleur des unités de condensation des climatiseurs)

- Le biais des stations météos « urbaines » (des stations autrefois rurales devenant urbaines)

- Des effets régionaux non corrélés aux CO2

- Des variations naturelles observées ces deux derniers millénaires sans que le CO2 n’ait joué un rôle, par exemple la variation dans l’énergie solaire1

- L’effet de serre du CO2 global (incluant les émissions naturelles) qui reste très minoritaire par rapport aux nuages et à la vapeur d’eau

Les climato-réalistes contestent l’idée d’un système parfaitement équilibré avant l’ère industrielle. Selon eux les flux naturels (émissions + absorptions) sont énormes (~750 Gt/an) et peu connus avec précision. Les incertitudes sur les échanges naturels entre océan, biosphère et atmosphère sont plus grandes que les 35–40 Gt/an émis par l’homme. Ainsi, le déséquilibre observé (accumulation nette de ~20 Gt CO₂/an) pourrait aussi résulter d’une variation naturelle du cycle du carbone.

Les arguments climato-réalistes sont sérieux mais il n’en est jamais ou presque question sur les grands médias. Le climato-réalisme est souvent réduit à une personne dans la rue ou un commentaire sur les réseaux sociaux de la part de gens qui ne savent pas défendre ce qu’ils croient. Il est ainsi facile de caricaturer ce genre de contestation.

Par exemple certains climato-sceptiques vont dire « la météo n’arrive même pas à prévoir efficacement le temps de demain, alors je ne lui fais pas confiance pour 2050 ou 2100 ». Face à des gens comme Jancovici, ce genre d’argument est immédiatement détruit par « il faut faire la différence entre le temps et le climat ». Le temps (l’état instantané ou à court terme de l’atmosphère à un endroit donné.) n’est pas prévisible à 100% ou au-delà de quelques jours, mais le climat (moyenne statistique des conditions météorologiques observées sur une longue période pour une région donnée.) qui représente le modèle général d’une région est tout à fait prévisible.

En fait, la plupart des gens qui soutiennent le réchauffement climatique anthropique n’ont pas beaucoup d’argument non plus pour étayer ce qu’ils croient, ils suivent basiquement ce que disent les médias et se fient à tel ou tel événement climatique important et font le raisonnement « les inondations et les sécheresses que j’observe démontrent le réchauffement » puis « c’est nous qui sommes responsable à cause du CO₂ ». La deuxième partie du commentaire est sujette à débat.

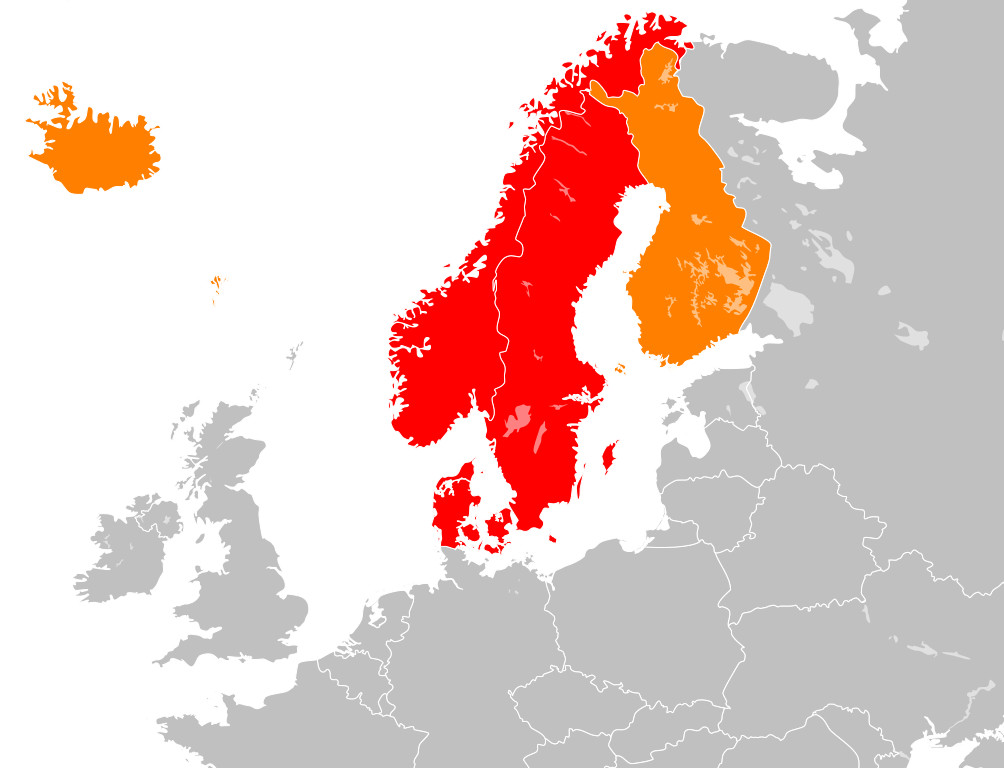

Le réchauffement est régional, pas globalement homogène

Des phases de réchauffement arctique ont déjà été observées au 20e siècle, notamment dans les années 1920–1940, sans lien évident avec les émissions humaines à cette époque. Dans les années 1930, certaines stations (comme celles du Spitzberg) ont enregistré des températures aussi élevées qu’aujourd’hui. Ce n’est pas un phénomène inédit: l’Arctique s’est déjà réchauffé fortement, bien avant l’essor industriel massif.

L’Arctique se réchauffe plus vite, mais ce n’est pas le cas de l’Antarctique, qui reste stable ou même se refroidit dans certaines zones (ex. pôle Sud). Ce réchauffement hétérogène n’est pas bien expliqué par le seul effet du CO₂, qui est uniformément réparti dans l’atmosphère.

La température de la Mer Méditerranée est en augmentation plus importante que celle de l’atlantique et du pacifique, autrement dit il y a des effets locaux qui ne peuvent pas être attribués au gaz carbonique de toute la planète. L’argument climato-réaliste est le suivant:

« Si le CO₂ était le moteur principal, le réchauffement serait global, pas asymétrique. »

Les modèles climatiques expliquent l’amplification arctique par la fonte des glaces qui entraîne la baisse de l’albédo et plus d’absorption de chaleur et donc plus de fonte, etc. Mais cet effet est bien plus complexe que prévu. D’autres mécanismes océaniques ou atmosphériques (ex : circulation océanique, oscillations arctiques, AMO2, NAO3, PDO4) jouent un rôle souvent sous-estimé. Le climat de l’Arctique est naturellement variable, et la banquise a déjà connu de fortes fluctuations non anthropiques, comme nous allons le voir avec l’exemple historique des Vikings.

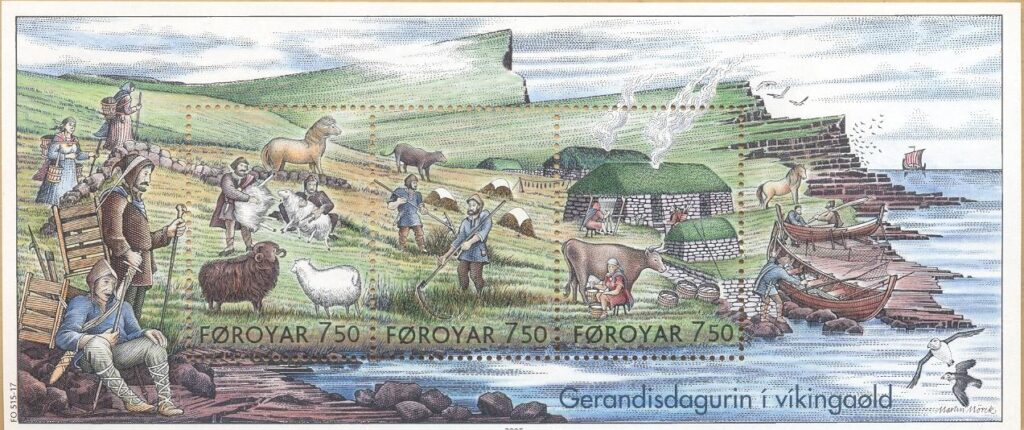

L’âge des Vikings: preuve d’un réchauffement naturel conséquent, rapide, et sans CO₂ anthropique impliqué

Nous avons un exemple avec les Vikings, venus d’Islande, qui se sont installés sur la côte sud-ouest du Groenland vers l’an 985 sous Erik le Rouge. Ils y ont créé deux colonies: l’ “Eastern Settlement” et le “Western Settlement”, avec fermes, élevage, églises, etc. Ce peuplement a été rendu possible par un climat plus doux qu’aujourd’hui, connu sous le nom d’optimum climatique médiéval (OCM).

Cela montre que des zones aujourd’hui hostiles à l’agriculture (comme certaines vallées du Groenland) étaient suffisamment tempérées pour une vie humaine durable et des activités agricoles (élevage de bétail, culture d’orge).

Entre 900 et 1300, l’hémisphère Nord, en particulier l’Atlantique Nord, a connu un réchauffement naturel. Les chroniques et études paléoclimatiques indiquent des températures similaires voire supérieures à aujourd’hui dans certaines zones (Islande, Groenland, Scandinavie, îles britanniques). Le climat permettait aux Vikings de naviguer dans l’Arctique, et même d’atteindre le Vinland (Amérique du Nord). On observe durant cette période un réchauffement régional, sans lien avec des émissions humaines, ce qui questionne l’unicité des causes du réchauffement actuel.

À partir du 14e siècle, le climat a changé. Le « Petit Age Glaciaire » a commencé vers 1300–1850. Les hivers étaient plus longs, les glaces de mer plus étendues, les tempêtes plus fréquentes. Les colonies ont décliné par l’isolement, les famines, et la disparition progressive. La dernière mention écrite d’un habitant date de 1408.

L’évolution de ces colonies illustre comment un refroidissement naturel peut affaiblir une société dépendante d’un climat doux, sans intervention humaine. L’histoire des Vikings au Groenland est un indicateur fort que l’Arctique nord-atlantique s’était réchauffé entre environ 900 et 1300, pendant ce que l’on appelle l’Optimum climatique médiéval. Ce réchauffement n’était pas causé par les émissions de CO₂ humaines qui étaient négligeables à l’époque. Le niveau de la mer a varié en conséquence avec une légère hausse durant le réchauffement médiéval suivi d’une baisse à l’époque de l’âge glaciaire et d’une hausse depuis le 20e siècle.

Les Vikings ont bénéficié d’un climat plus chaud que le climat actuel au Groenland et en Amérique du Nord lors de leur expansion (vers l’an 1000), ce qui a permis une agriculture (orge, foin) et un élevage actif. Ce réchauffement temporaire, bien documenté, a rendu possible ces colonies nordiques qui auraient été inviables dans le climat actuel.

Aujourd’hui, les zones du Groenland où les Vikings cultivaient l’orge et élevaient des animaux ne sont généralement plus adaptées à l’agriculture traditionnelle, malgré un réchauffement climatique moderne. Même avec le réchauffement actuel, les sols, la saison de croissance courte, et l’instabilité climatique rendent difficile un vrai retour aux pratiques agricoles médiévales, du moins sans aides modernes (serres, engrais, etc.).

Le réchauffement médiéval en France

Les mêmes dynamiques ont été observés en France durant l’optimum climatique médiéval. Il y avait des étés chauds, des longues périodes de sécheresse, des hivers plus doux qu’aujourd’hui (glace rare en Seine) et une expansion agricole jusque dans les zones plus froides ou montagneuses.

Plusieurs chroniques historiques, documents ecclésiastiques et annales couvrent la période 950–1250 en France, permettent de reconstituer des indices climatiques indirects (ou proxy data) liés à l’optimum climatique médiéval (environ 950–1250). Il y a des mentions de cultures de céréales en altitude ou dans des régions où cela n’est plus possible aujourd’hui et de villages en haute montagne abandonnés plus tard à cause du refroidissement du Petit Âge glaciaire.

Voici quelques sources pour se renseigner:

- Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l’an mil

- Jean-Pierre Devroey, Produire au Moyen Âge : de la terre au marché

- Alexandre More, Climate and society in the Middle Ages, 2018

- Archives climatiques européennes regroupées dans des bases comme Euro-Climhist ou PAGES 2k Network

Durant l’OCM, de nombreuses sources historiques, archéologiques et paléoclimatiques indiquent:

- des dates plus précoces des vendanges dans certaines régions (notamment Bourgogne, Champagne).

- une expansion de la vigne en altitude et en latitude (par exemple dans les Hautes-Alpes ou plus au nord en Angleterre).

- une réduction des crues glaciaires dans les Alpes donc un recul des glaciers (confirmé par études glaciologiques).

- des hivers doux rapportés dans certaines chroniques (rivières non gelées, routes praticables en janvier/février, rareté des disettes liées au froid).

- moins d’hivers extrêmes enregistrés dans les chroniques jusqu’au 13e siècle.

L’OCM a été une période de réchauffement modéré dans l’hémisphère nord, qui a permis d’élever la limite supérieure de culture et de pâturage dans plusieurs régions montagneuses d’Europe, y compris en France. Les données historiques et archéologiques indiquent qu’on pouvait cultiver à des altitudes plus élevées qu’aujourd’hui, parfois jusqu’à 200 à 300 mètres plus haut qu’actuellement.

| Région | Altitude max. de culture au Moyen Âge | Comparaison actuelle |

|---|---|---|

| Alpes du Nord (Haute-Savoie, Savoie) | Jusqu’à 1 600 m pour les céréales (orge, seigle), parfois 1 800 m pour le pâturage | Aujourd’hui: culture des céréales limitée vers 1 200–1 300 m |

| Massif central | Cultures céréalières jusqu’à 1 300–1 400 m | Aujourd’hui: plutôt limité à 1 100–1 200 m |

| Pyrénées | Vignes cultivées jusqu’à 1 200 m (rares) et céréales vers 1 500 m | Aujourd’hui: céréales vers 1 100–1 200 m max |

Ces estimations sont confirmées par les archives monastiques (chartes, dîmes agricoles), les archives monastiques (chartes, dîmes agricoles), les terrasses anciennes retrouvées en altitude, la palynologie et les cadastres anciens.

Après 1300, on observe :

- une augmentation des pluies d’été, nuisible aux récoltes ;

- un raccourcissement de la saison de croissance ;

- plus de gelées précoces ;

- et surtout, des famines liées aux excès d’eau ou au froid (notamment en 1315–1317), qui ont contraint à abandonner les cultures en zones limites.

L’Empire Khmer et la Chute d’Angkor

L’Empire khmer est l’un des plus grands et puissants empires de l’histoire d’Asie du Sud-Est. Il a dominé une grande partie du Cambodge actuel, du Laos, de la Thaïlande, du sud du Vietnam et de la Birmanie entre le 9e et le 15e siècle. Il a lui aussi connu un changement climatique d’ampleur qui a contribué à sa chute à la fin de l’optimum climatique médiéval.

Le système hydraulique de l’Empire khmer était extrêmement sophistiqué, et c’est l’un des éléments clés qui a permis à Angkor de prospérer pendant plusieurs siècles dans une région au climat alternant mousson et saison sèche.

Angkor était situé dans une région où il pleuvait beaucoup, mais seulement quelques mois par an (durant la saison des pluies). Il fallait stocker l’eau pour irriguer les rizières pendant la saison sèche. Une agriculture intensive (notamment le riz) était indispensable pour nourrir des centaines de milliers d’habitants.

De vastes lacs artificiels rectangulaires mesuraient plusieurs kilomètres de long. Leur rôle était de stocker l’eau pendant la saison des pluies, de réguler le niveau des eaux et de servir à l’irrigation agricole, aux usages domestiques et religieux.

Un réseau de canaux connectant les barays aux rizières et aux temples permettait la distribution maîtrisée de l’eau selon les besoins avec des systèmes de vannes rudimentaires pour réguler le débit. Il y avait aussi des terrasses et des digues surélevées qui permettaient de délimiter les zones cultivées. Elles était utilisées pour protéger les infrastructures lors des crues.

Ce brillant système a commencé à décliner au 14e siècle, ce qui représente aussi la fin de l’optimum climatique médiéval qui avait plongé l’Europe, les Vikings et d’autres dans des conditions climatiques hostiles. Les canaux et les barays ont connu un envasement progressif, un mauvais entretien et une variabilité climatique extrême avec l’alternance de sécheresses et d’inondations brutales. Le système hydraulique, autrefois force de l’empire, est devenu un point faible, contribuant à son déclin.

Le système hydraulique khmer était un chef-d’œuvre d’ingénierie médiévale, fait de réservoirs géants, canaux complexes et de symbolisme cosmique, permettant à Angkor de devenir l’une des plus grandes villes du monde préindustriel. Son affaiblissement a été un facteur clé du déclin de l’empire.

La fin de l’OCM est très probablement un facteur majeur dans la chute progressive de l’Empire khmer, en particulier en lien avec l’effondrement de son système hydraulique et agricole. La période de réchauffement climatique régional entre environ 900 et 1300 apr. J.-C était caractérisé par des températures plus chaudes que la moyenne, des précipitations plus régulières dans certaines régions tropicales et subtropicales et a permis un essor agricole dans de nombreuses civilisations (Europe, Chine, Mésoamérique…).

La période d’instabilité climatique entre ~1350 et ~1450 a provoqué des sécheresses prolongées (notamment entre 1345–1374 et 1401–1425), suivies de pluies torrentielles et d’inondations. Ces événements ont coïncidé avec le déclin d’Angkor. Imaginons ce que représente une sécheresse qui dure 20 à 30 ans.

Le système hydraulique, basé sur une pluviométrie relativement stable, a été déréglé avec:

- des sécheresses qui ont asséché les réservoirs,

- des inondations qui ont submergé ou détruit des canaux,

- des barays et digues qui ont été envasés.

Moins de riz a signifié famine, instabilité sociale et perte de légitimité royale. Cela provoqué une crise agricole, un effondrement du système hydraulique et une vulnérabilité militaire.

D’autres grandes civilisations ont connu un déclin simultané et corrélé à des changements climatiques comme les Maya en Amérique centrale dont la chute vers 800-900 est corrélée à une méga-sécheresse ou les Song en Chine qui ont été confrontés à des crises climatiques et hydrauliques.

La fin de l’OCM a contribué de manière décisive à la chute de l’Empire khmer. La variabilité extrême du climat entre 1300 et 1450 a perturbé son système hydraulique sophistiqué, provoqué des crises agricoles, affaibli le pouvoir royal, et facilité les invasions extérieures. Ce facteur naturel s’est combiné à des facteurs internes (politiques et religieux) pour précipiter le déclin.

Plusieurs sources scientifiques et archéologiques documentent le rôle du changement climatique dans le déclin de l’empire khmer:

- Penny et al. (2005): The demise of Angkor: Systemic failure or climate change?

- Buckley et al. (2010): Climate as a contributing factor in the demise of Angkor, Cambodia

- Fletcher et al. (2008): The water management network of Angkor, Cambodia

- Lustig et al. (2008): Water and the collapse of Angkor: a mechanistic model

- Lieberman & Buckley (2012): The Impact of Climate on Southeast Asian History

L’optimum climatique romain

On observe un phénomène similaire à l’optimum climatique médiéval pendant l’optimum climatique romain (OCR)(environ -200 av. J.-C. à +250 ap. J.-C.) avec une phase chaude, stable et relativement humide, favorable à l’expansion agricole jusque dans des zones aujourd’hui plus difficiles à cultiver.

| Région | Type d’expansion agricole attestée |

|---|---|

| Nord de l’Angleterre / Écosse | Culture de céréales par les Romains au nord du mur d’Hadrien. |

| Alpes (Suisse, France, Italie) | Présence de villas, de terrasses et de greniers jusqu’à 1500–1800 m. |

| Plateaux volcaniques du Massif central | Présence de céréales et de vignes dans des zones aujourd’hui pastorales. |

| Germanie (vallée du Rhin) | Développement viticole jusqu’à Cologne et au-delà (reculé après). |

| Balkans & Carpates | Cultures en altitude et vignes sur les contreforts montagneux. |

Il y a plusieurs témoignages directs ou indirects traitant de cette période favorable:

- Pline l’Ancien note que la vigne était cultivée jusqu’en Belgique et en Germanie.

- Des restes de vignes et de céréales sont retrouvés dans des zones aujourd’hui trop froides.

- Il y a des traces de drainages, de routes agricoles et de greniers dans les Alpes, aujourd’hui abandonnés ou sous forêt.

- Des villages romains de montagne parfois désertés dès la fin du IIIe siècle, au début du refroidissement.

Vers 250–300 ap. J.-C. on observe un refroidissement progressif et une instabilité climatique. Il y avait moins de récoltes en altitude ce qui a entraîné un retour vers les plaines. Cela a contribué possiblement, en partie, à l’affaiblissement économique de l’Empire romain d’Occident.

L’historien Kyle Harper (The Fate of Rome, 2017) a souligné le lien entre changements climatiques (refroidissement + pandémies) et la chute progressive de Rome.

La cause probable de ces réchauffements aux époques romaine (-200-250) et médiéval (950-1250) est la variation de l’énergie solaire.

Le réchauffement océanique pourrait être dû au soleil (et non au CO₂)

L’étude de Rainer Feistel (octobre 2024) publiée dans Ocean Science attribue le réchauffement océanique essentiellement au rayonnement solaire, seule source d’énergie suffisante pour expliquer l’accumulation de chaleur mesurée dans les océans. Le flux géothermique est jugé négligeable, et les incertitudes importantes dans les modèles (jusqu’à ±30 W/m²) concernent surtout la part réelle de l’énergie solaire absorbée, modulée par des facteurs comme la couverture nuageuse basse (notamment les stratocumulus marins), la vapeur d’eau et les aérosols. La diminution de certains nuages réfléchissants ou des changements dans la composition de l’air marin peuvent accroître l’absorption solaire, favorisant ainsi le réchauffement de surface, indépendamment des gaz à effet de serre.

Les réductions récentes des émissions d’aérosols en Chine, liées à l’assainissement de l’air, diminuent la quantité de particules comme les sulfates qui agissent comme miroirs en réfléchissant la lumière solaire vers l’espace. Cela réduit l’effet refroidissant des nuages et de l’air marin, ce qui laisse davantage de rayonnement solaire atteindre l’océan. Résultat: une absorption solaire accrue et une moindre évaporation, ce qui favorise une rétention de chaleur à la surface océanique. Ces changements peuvent expliquer une partie des épisodes de vagues de chaleur dans le nord du Pacifique, soulignant un impact relié au « nettoyage » de l’air chinois sur les températures océaniques.5

Paradoxalement l’écologie chinoise qui nettoie l’air contribue à réchauffer les océans en ne laissant plus les aérosols réfléchir la lumière du soleil vers l’espace.

Cette étude de Rainer Feistel remet en question l’explication classique du réchauffement océanique par les gaz à effet de serre. La publication insiste sur le fait que l’augmentation soudaine et localisée de la chaleur océanique entre 2022 et 2023 (15 zettajoules en un an) excède les prédictions des modèles climatiques et ne correspond pas à une réponse uniforme au CO₂. Feistel, selon cette lecture, attribue prioritairement le réchauffement à des facteurs naturels et thermodynamiques comme:

- le rayonnement solaire, seule source d’énergie suffisante selon lui,

- la diminution de la nébulosité (notamment des stratocumulus),

- de légères variations de l’humidité relative non prises en compte dans les modèles,

- et un ralentissement possible de l’évaporation, contraire aux attentes du GIEC.

L’article conclut que les incertitudes sur les flux de chaleur latente, l’humidité relative et la couverture nuageuse sont bien plus grandes que le signal de réchauffement mesuré, ce qui fragilise l’hypothèse dominante de l’origine anthropique du réchauffement océanique récent. Cette interprétation s’inscrit dans la ligne climato-réaliste qui privilégie des causes naturelles et précise les limites des modèles climatiques.

Conséquences du réchauffement océanique

Le réchauffement océanique (RO) a de profondes conséquences à l’échelle mondiale. Il réchauffe le climat en relarguant de la chaleur vers l’atmosphère et alimente des phénomènes météorologiques extrêmes comme les cyclones, qui deviennent plus puissants. Il provoque le blanchissement massif des coraux, modifie la répartition des espèces marines, perturbe les ressources halieutiques et menace la sécurité alimentaire de nombreuses régions.

En dilatant l’eau, le RO contribue à l’élévation du niveau de la mer, ce qui augmente les risques d’érosion côtière et d’inondations. Il affecte aussi la chimie de l’océan, en réduisant l’oxygène dissous et la capacité de stockage du CO₂, tout en risquant de ralentir les grands courants marins comme le Gulf Stream. Ces effets en cascade montrent que le réchauffement des océans joue un rôle central dans les dérèglements climatiques globaux (si on admet que le climat était préalablement « réglé »).

Lorsque l’océan se réchauffe, il libère davantage de CO₂ dans l’atmosphère, car l’eau chaude dissout moins bien le gaz carbonique. Ce phénomène réduit la capacité de l’océan à agir comme puits de carbone, ce qui accentue l’effet de serre. Ainsi, le réchauffement océanique peut entraîner une rétroaction positive: plus l’océan chauffe, moins il absorbe de CO₂, et plus le CO₂ s’accumule dans l’air.

C’est là l’argument climato-réaliste: si l’océan qui réchauffe le climat, est lui-même réchauffé par le soleil, et par la diminution de la nébulosité (ex des aérosols chinois), alors ce n’est pas le CO₂ anthropique qui est responsable du réchauffement climatique. En fait le CO₂ supplémentaire dans l’atmosphère pourrait lui-même résulter en grande partie de l’océan plus chaud qui libère davantage de CO₂ dans l’atmosphère. Ce scénario serait cohérent avec ce qu’on observe dans les carottes glaciaires où le CO₂ augmente après que la température ait augmenté en premier. Ce ne serait pas le CO₂ qui augmente la température, mais la température qui fait augmenter le CO₂.

Les événements météorologiques comme les cyclones ou les orages violents (convection profonde, supercellules, orages tropicaux), dépendent fortement de la chaleur et de l’humidité présentes dans l’atmosphère, lesquelles proviennent en grande partie de la surface de l’océan. Un océan plus chaud favorise non seulement la formation mais aussi l’intensité des orages tropicaux ou même tempérés, car il fournit plus d’énergie et d’humidité à l’atmosphère, ce qui accentue la convection, les précipitations, les vents violents et les éclairs.

Quand on entend dans les médias qu’il y a un risque réel (voire une observation) de phénomènes météorologiques, non plus nombreux, mais plus intenses avec le réchauffement climatique, cela est vrai, mais ce réchauffement n’est pas nécessairement lié au CO₂ anthropique.

L’inertie thermique des océans

Il faut savoir que les mers ne se réchauffent pas en fonction d’une chimie de l’atmosphère mais du rayonnement solaire direct. Si la mer augmente en température, ce n’est pas à cause de l’atmosphère. Les océans intègrent l’énergie sur le long terme, en fonction du soleil, des saisons, de la latitude et des cycles océaniques (ENSO, AMO…).

L’eau a une capacité thermique massique très élevée: elle stocke beaucoup d’énergie sans trop monter en température. Il faut environ 4,18 fois plus d’énergie pour élever de 1°C 1 gramme d’eau que pour 1 gramme d’air. Comme les océans ont 1000 fois plus de masse que l’atmosphère, ils sont immensément plus stables thermiquement. Donc l’air, même s’il est un peu plus chaud, n’a tout simplement pas assez d’énergie pour chauffer l’océan de façon significative.

L’air émet des infrarouges vers l’océan, mais ils sont absorbés dans les premiers micromètres de la surface. La majeure partie du rayonnement infrarouge atmosphérique ne pénètre que quelques microns de surface, cette chaleur est vite réévacuée par évaporation, sans chauffer la masse d’eau en profondeur. Les rayons du Soleil (dans le spectre visible) pénètrent jusqu’à 50 à 100 mètres dans les eaux claires. Cette énergie est absorbée et stockée dans les couches profondes de l’océan. C’est ce qui chauffe réellement les océans.

Dans la plupart des cas, l’océan est plus chaud que l’air qui le surplombe, il libère de la chaleur par évaporation (perte d’énergie latente), par la conduction faible vers l’air froid et le rayonnement infrarouge vers le ciel nocturne. C’est pourquoi les climats maritimes sont tempérés et pourquoi les océans amortissent le froid et le chaud.

L’inaction coûterait bien plus cher que l’action

Jancovici cite souvent le rapport Stern : “Le coût de l’inaction climatique pourrait atteindre 5 à 20 % du PIB mondial par an.” La transition a un coût, mais serait moins élevé que les catastrophes climatiques + les coûts de reconstruction + les crises alimentaires + les conflits induits. Il serait illusoire que “faire comme avant” serait moins cher. Cela serait du court-termisme.

Cette réflexion bien sûr est valable si les catastrophes climatiques et les crises alimentaires sont produites par le CO₂, mais la réalité est probablement plus complexe comme nous l’avons vu sur la source solaire du réchauffement océanique.

La France a un rôle à jouer malgré sa “petite” part?

L’argument des climato-convaincus est que, certes la France émet moins de 1 % des émissions mondiales, mais elle fait partie des pays riches ayant historiquement le plus profité des énergies fossiles. Elle a une responsabilité morale et d’exemplarité. Le “chacun attend que l’autre bouge” ne mène à rien. Le changement mondial suppose que des pays prennent les devants. L’argument du “on est trop petits pour que ça change quoi que ce soit” serait stratégiquement faux.

Mais quand on met en place une politique, on la met en place pour obtenir des résultats. Si on sait qu’elle ne va rien produire, et qu’au contraire la France va continuer de s’affaiblir, quand les pays comme la Chine et les autres vont continuer de se renforcer, alors il vaut mieux revoir sa copie. Se faire hara-kiri (ou Seppuku selon un ami fan de manga japonais), nécessiterait au moins que cela serve à quelque chose. Une France très affaiblie économiquement se préoccupera de moins en moins de l’environnement (fin du monde VS fin du mois).

Emissions mondiales de CO2

Les émissions mondiales de CO₂ en 2023 étaient d’environ 37 à 40 milliards de tonnes par an. Les émissions de la France étaient autour de 300 à 350 millions de tonnes par an, soit environ 0,9 % à 1 % des émissions mondiales.

Même si la France devenait neutre en carbone demain, cela n’aurait aucun impact mesurable sur la température mondiale. La France a déjà réduit ses émissions depuis les années 1990 (notamment grâce au nucléaire). Ce sont la Chine (environ 30 %), les États-Unis (environ 14 %), l’Inde (environ 7 %) qui dominent les émissions.

Même si on acceptait que le réchauffement climatique soit entièrement dû au CO₂, les efforts de la France sont coûteux et inefficaces car l’immense part provient des grands émetteurs. Ce sont surtout eux qui portent la responsabilité des émissions de CO₂.

La France émet moins que le méthane naturel dégagé par les termites ou les rizières et les volcans, océans ou cycles naturels qui ont un rôle plus important que ce que l’on croit. Les politiques de décarbonation sont disproportionnées par rapport à l’impact réel de la France.

Même parmi certains scientifiques critiques (ex : François Gervais, ancien membre du GIEC), il ne s’agit pas de nier totalement le changement climatique, mais plutôt d’en contester l’ampleur attribuée à l’activité humaine, de relativiser le rôle de la France et de remettre en question l’efficacité ou le réalisme économique des politiques climatiques françaises.

Nous sommes un pays lourdement endetté, avec des dépenses publiques colossales, une économie freinée par les réglementations, les normes, les prélèvements obligatoires etc… Notre industrie est très affaiblie, si tous nos choix concourent à aggraver la situation, comme on l’observe avec les politiques actuelles, et que veulent encore durcir les « écolos » avec par exemple un coût de l’électricité amplifié par les énergies renouvelables, la chute de la France va avoisiner la profondeur de la Fosse des Mariannes ou faire touche-touche avec le Titanic.

Emissions de CO₂: Anthropiques vs Naturelles

Les émissions naturelles sont principalement dues à:

- La respiration des plantes et des animaux,

- La décomposition des matières organiques,

- Les volcans (à une échelle bien plus faible),

- Les échanges océaniques (entre océan et atmosphère).

L’ordre de grandeur des émissions naturelles est de 750 à 800 milliards de tonnes de CO₂ par an (selon le GIEC et c’est un chiffre stable dans la littérature scientifique). Les émissions humaines sont d’environ 37 à 40 milliards de tonnes par an actuellement et sont issues de la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), de la déforestation et des changements d’usage des sols.

| Source | CO₂ émis/an (Gt = milliards de tonnes) | Part relative |

|---|---|---|

| Naturelle (biosphère + océans) | ~750 à 800 Gt | ~95 % |

| Humaine (anthropique) | ~37 à 40 Gt | ~5 % |

Si 95 % du CO₂ provient de sources naturelles, comment affirmer que seulement les 5 % humains dérèglent l’ensemble du système climatique? La réponse habituelle est que les 95% sont bien gérés par la nature mais les 5% ne le sont pas: ils sont indésirables. En fait, des études montrent que le CO2 dans son ensemble (nature + anthropique) est très minoritaire dans l’effet de serre. Les principaux résultats et chiffres avancés, de l’étude de Demetris Koutsoyiannis (plus de détails dans le lien donné plus haut), donnent ce qui suit:

| Élément | Contribution estimée à l’effet de serre |

|---|---|

| Eau + nuages | 87 % à 95 % |

| CO₂ total (naturel + anthropique) | 4 % à 5 % |

| CO₂ d’origine humaine | 0,16 % à 0,20 % (soit 4 % de 4–5 %) |

| Impact du CO₂ anthropique sur le rayonnement thermique | 0,5 % (non détectable selon Koutsoyiannis) |

Ainsi le CO2 d’origine humaine représenterait 0.16 à 0.20% de l’effet de serre global sur Terre. Pour Koutsoyiannis, c’est comme verser un verre d’eau dans une rivière de 100 mètres cubes par seconde: la contribution humaine est négligeable à l’échelle du système global, surtout si ce système régule activement ses entrées et sorties (il considère le CO₂ dans l’atmosphère comme un flux et non un stock).

Même si l’homme injecte un peu plus de CO₂ dans le système, ce dernier disposerait de mécanismes d’absorption, de dispersion et de régulation (particulièrement pertinent dans une perspective de dessein intelligent).

Si les analyses scientifiques des climato-réalistes sont exactes, alors la France n’a pas de « petite part » à jouer en termes de réduction du CO2, qui au final est une bonne chose pour les plantes. La France devrait lutter contre la déforestation et l’urbanisation qui ont un réel effet de réchauffement.

Les économies d’énergie doivent être poursuivies tout comme la lutte contre les autres formes de pollution (plastique, nappe phréatique…) et les pratiques non soutenables (surpêche, déforestation). En ville il faut veiller à la qualité de l’air, en continuant de favoriser les transports en commun déjà largement présents dans les villes bien organisées. Il faut aussi favoriser le vélo et la marche, qui sont bons pour la santé. Pour les trajets hors centre urbain, nous devrions conserver une partie de transport thermique.

La World Climate Declaration

La World Climate Declaration est un document signé par plusieurs centaines de scientifiques, universitaires et professionnels, affirmant que:

« Il n’y a pas d’urgence climatique. »

Elle a été initiée par Climate Intelligence, une fondation fondée par le professeur néerlandais Guus Berkhout (physicien et ancien professeur de géophysique). La première version a été lancée en 2019, elle est depuis actualisée et promue régulièrement, avec plus de 1 800 signataires à ce jour (en avez-vous entendu parler dans les médias??).

Voici les principaux énoncés de la WCD (en version synthétique):

- Pas d’urgence climatique: le climat change, mais ce n’est pas une crise. Les politiques alarmistes sont disproportionnées.

- Le réchauffement climatique est dû à des facteurs naturels et anthropiques: le climat a toujours changé, avec des cycles naturels importants (activité solaire, océans, etc.).

- Les modèles climatiques sont peu fiables: les modèles utilisés pour prévoir le climat surestiment le réchauffement et ne tiennent pas compte de nombreux facteurs naturels.

- Le CO₂ n’est pas un polluant: le dioxyde de carbone est essentiel à la vie, et l’augmentation de sa concentration a un effet fertilisant sur la végétation.

- Les politiques climatiques doivent être basées sur la science et le réalisme économique: la transition énergétique fondée sur la peur pourrait avoir des conséquences économiques et sociales négatives.

Les signataires sont tous des scientifiques et des professionnels, cela montre qu’il n’y a pas de consensus réel sur le réchauffement climatique (pour peu que la notion de consensus ait du sens en science), comme cela ressort des médias qui ne donnent la parole qu’aux mêmes interlocuteurs et qui ainsi, induisent probablement des millions de personnes en erreur. Rappelons la phrase de Michael Crichton: « si c’est un consensus ce n’est pas de la science, si c’est de la science, ce n’est pas un consensus ».

Données empiriques: les morts par catastrophes naturelles sont en baisse

Selon les données compilées par l’EM-DAT (base internationale des désastres naturels), et popularisées par des chercheurs comme Bjorn Lomborg:

| Période | Morts annuelles moyennes | Population mondiale |

|---|---|---|

| 1920–1930 | ~500 000 à 1 million | ~2 milliards |

| 2000–2020 | ~20 000 | ~7,5 milliards |

Cela représente une baisse de 95 à 98 % du taux de mortalité lié aux catastrophes naturelles, par habitant. Les données d’EM-DAT montrent une chute spectaculaire du nombre de morts par catastrophes naturelles au cours du 20e siècle, malgré une population mondiale presque quadruplée.

Au début du 20e siècle, les catastrophes naturelles faisaient des centaines de milliers de morts par an, malgré une population mondiale bien plus faible qu’aujourd’hui. Cette mortalité élevée s’explique principalement par l’absence de systèmes d’alerte, d’infrastructures résistantes et de moyens de secours efficaces. Les populations étaient souvent prises au dépourvu face aux famines, sécheresses, typhons ou séismes, sans protection ni réponse coordonnée. Depuis lors, les progrès technologiques, médicaux et logistiques ont radicalement changé la donne: prévisions météorologiques, évacuations préventives, construction de digues et de bâtiments parasismiques, aide humanitaire rapide, réseaux de communication mondiaux, etc.

Par exemple le typhon Bhola en 1970 au Bangladesh a tué plus de 300 000 personnes. Des cyclones comparables aujourd’hui font moins de 1 000 morts, car les populations sont averties à l’avance.

Les grandes famines liées aux sécheresses, qui tuaient autrefois des centaines de milliers de personnes (comme en Chine ou en URSS), ont pratiquement disparu dans les contextes de paix. Ainsi, bien que la population ait quadruplé et que les pertes économiques aient augmenté, le nombre de morts annuels dus aux catastrophes naturelles a été divisé par plus de vingt, illustrant l’un des progrès humanitaires les plus spectaculaires de l’époque moderne. Ce constat devrait remplacer l’éco-anxiété par « l’éco-lucidité » et une espérance rationnelle.

Nous comprenons donc mieux pourquoi les centaines de scientifiques de la World Climate Declaration déclarent « qu’il n’y a pas d’urgence climatique ». Mais à force de mauvais choix économiques et politiques, nous allons provoquer l’effondrement par nous-même.

Il faut en revenir aux chiffres et aux données. Il y a toujours eu des catastrophes climatiques: certaines d’entre elles sont augmentées par l’action de l’homme, par exemple la déforestation au prix de l’agriculture et de l’urbanisation a contribué a une accélération du cycle de l’eau d’où certaines inondations plus graves qu’elles auraient dû l’être.

En octobre 2024, une DANA (“dépression isolée en niveaux élevés”) a déversé jusqu’à 700 mm de pluie en 24 h dans la région de Valence. Cette pluie extrême n’est pas nouvelle, mais son impact l’a été: la déforestation des bassins versants et la sururbanisation des zones alluviales ont considérablement amplifié le ruissellement, rendant le sol moins capable d’infiltrer l’eau et accélérant les crues.

Le résultat ? Des torrents de boue, l’engorgement des égouts, l’inondation des parkings souterrains et 232 morts, dont 228 dans la province de Valence . Des experts ont clairement mis en cause la perte de végétation naturelle le long des ravines, qui aurait autrement freiné l’eau et les sédiments . Ces inondations illustrent comment des décisions d’aménagement, visant la densification et profit à court terme, ont rendu le territoire plus vulnérable aux phénomènes naturels.

Ce cas montre que même face à des phénomènes météorologiques extrêmes, la gestion des milieux naturels et urbains joue un rôle crucial dans la gravité des catastrophes. Dans un événement comme Valence, ce qui transforme une forte pluie en catastrophe meurtrière, ce sont des facteurs locaux, physiques et humains:

- Urbanisation des zones inondables (au mépris du risque),

- Disparition des zones tampons naturelles (forêts, haies, zones humides),

- Réduction de la capacité d’infiltration des sols (bitume, béton),

- Canalisations sous-dimensionnées ou mal entretenues,

- Mauvaise planification territoriale.

Enfin si le climat se réchauffe naturellement (comme au temps des vikings par exemple), il est attendu que l’humidité provoque des événements climatiques de grande ampleur. Mais en fait, quand il ne fait pas chaud, il y a aussi des catastrophes dramatiques.

- En France, durant les années 1693–94 il y a eu un hiver glacial pourri qui a provoqué une grande famine et 1,3 million de morts soit 5 % de la population.

- En Islande durant les années 1783–84 il y a eu l’éruption du Laki et un hiver extrême qui a causé la perte de 20–25 % de la population.

- En Europe durant l’année 1709 il y a eu le « Grand Hiver », probablement le plus froid en 500 ans. Les récoltes ont été ruinées et les rivières ont gelé jusqu’à la Méditerranée.

Les exemples sont légions. Aux Pays-Bas durant l’année 1421, la crue de la Sainte-Élisabeth a fait jusqu’à 10 000 morts. Au 17e siècle en France, les inondations de la Seine, de la Loire, de la Garonne ont provoqué famines et destructions.

Durant la période chaude médiévale (900–1300) il y avait moins de froid, mais plus de sécheresses, d’incendies de forêts, et des crues rapides.

Les climats passés ont connu de fortes fluctuations, parfois brutales, sans lien avec le CO₂ d’origine humaine. Le climat n’a jamais aussi stable qu’on nous le dit dans les médias: même sans influence anthropique, il alterne réchauffements et refroidissements.

L’humidité augmente avec la température (loi de Clausius-Clapeyron), donc plus de vapeur d’eau entraîne potentiellement plus d’événements extrêmes, même sans CO₂ fossile.

Le cyclone du Bengale de 1737 est l’un des cyclones les plus meurtriers de l’histoire humaine, il est survenu plus d’un siècle avant l’ère industrielle. Le cyclone de 1780 aux Antilles est considéré comme le plus meurtrier jamais observé dans l’Atlantique. L’estimation moderne le classe comme ouragan de catégorie 5 avec des vents supérieurs à 250 km/h (et des rafales dépassant peut-être les 320 km/h) et des raz-de-marée majeurs.

Le facteur principal des pertes était bien sûr l’absence de prévisions et d’infrastructures et pas la puissance seule du cyclone mais les cyclones ne dépendent pas du CO₂ humain pour exister et les températures élevées océaniques sont une condition naturelle depuis des siècles.

Les famines du Petit Age Glaciaire nous montre que le froid tue autant que le chaud. On sait qu’il y a eu des inondations dévastatrices au Moyen Age, que les sécheresses et incendies existaient avant toute industrialisation et que le climat peut se réchauffer naturellement. C’est pourquoi il est illusoire de penser que les mesures anti- CO₂ nous épargneront cyclones, orages, inondations et sécheresse.

Par exemple, la grande sécheresse européenne de 1540 a été l’un des événements climatiques les plus extrêmes des derniers millénaires en Europe. Pendant environ 11 mois, de vastes régions d’Europe centrale, dont l’Allemagne, la France, la Suisse et la Bohême, ont connu une quasi-absence de précipitations, des chaleurs extrêmes et une évaporation massive. Les rivières comme le Rhin et l’Elbe furent à sec, parfois franchissables à pied, les récoltes furent dévastées, les incendies de forêts et de villes se multiplièrent, et des famines et épidémies s’ensuivirent. Des témoignages historiques font état d’une chaleur suffocante, d’une rareté de l’eau potable et d’une désorganisation générale. Des reconstitutions récentes basées sur les cernes d’arbres estiment que 1540 a été probablement l’année la plus sèche en Europe centrale depuis plus de 500 ans.

Des sécheresses récentes comme 2018, 2022 ou 2003 ont été très sévères, parfois régionales, parfois intenses en chaleur, mais aucune n’a combiné à la fois la durée, la sécheresse et les impacts à l’échelle de 1540. Celle-ci reste un événement hors norme historique, parfois qualifié d’« année de mégasécheresse paneuropéenne ».

Les chroniques japonaises

Le Nihon Shoki (Chroniques du Japon, 720 ap. J.-C.) est l’un des textes les plus anciens du Japon, compilant des événements légendaires et historiques remontant jusqu’au 7e siècle av. J.-C. Certaines entrées mentionnent des épisodes de sécheresse, de mortalité du bétail, de famine, ou de manque de pluie, parfois en lien avec des périodes de forte chaleur. Par exemple une entrée pour l’année 642 rapporte une sécheresse sévère durant l’été, provoquant des pénuries de riz. Au 8e siècle on observe une alternance entre années très chaudes et années fraîches. Certaines entrées du Shoku Nihongi (suite du Nihon Shoki) évoquent des périodes de chaleur accablante et de sécheresse, menaçant également la riziculture.

Au cours des deux derniers millénaires, le Japon a été régulièrement frappé par des typhons puissants, souvent perçus comme des manifestations surnaturelles. L’un des épisodes les plus célèbres remonte au 13e siècle, lors des tentatives d’invasion mongole par Kublai Khan. En 1274 puis en 1281, d’immenses flottes venues de Chine ont été en grande partie détruites par des typhons au large de Kyūshū, événements que les Japonais interprétèrent comme l’intervention d’un kamikaze, littéralement « vent divin », envoyé par les dieux pour protéger le pays.

Ces typhons ont parfois généré des tsunamis côtiers, aggravant les destructions sur les littoraux. Bien avant et après ces événements, des chroniques impériales et religieuses rapportent d’autres typhons destructeurs: en 730, un typhon cause des pertes agricoles majeures dans la région de Nara ; en 1703, un puissant cyclone inonde Edo (Tokyo), avec crues du fleuve Sumida et submersion de la baie. Le typhon de 1831 aggrave la grande famine des années Tenpō par ses inondations à Kyoto et Ōsaka.

Ces catastrophes, souvent couplées à des glissements de terrain, des crues soudaines ou des vagues de tempête, ont profondément marqué l’histoire japonaise, tant sur le plan matériel que spirituel. L’image du typhon comme manifestation divine ou avertissement céleste s’est ancrée dans la culture traditionnelle et influencé les arts, la religion et la politique.

Les chroniques chinoises

La Chine a conservé des milliers d’années de témoignages écrits sur les inondations et sécheresses, bien plus que toute autre civilisation. Ces catastrophes ont joué un rôle central dans son histoire : elles ont détruit des régions entières, ruiné des dynasties, et façonné les croyances religieuses et les décisions politiques. Dans la pensée confucéenne, une catastrophe naturelle était souvent perçue comme un signe céleste du “Mandat du Ciel” retiré à un souverain indigne, justifiant alors une révolte ou un changement dynastique.

La Chine a été régulièrement frappée par des sécheresses sévères, dont les effets ont souvent été amplifiés par la densité de population et la dépendance à l’agriculture céréalière, notamment dans les plaines du nord. Dès l’époque des Han, les textes officiels évoquent des périodes prolongées sans pluie, associées à la perte des récoltes, à la disette et à des migrations massives. Certaines sécheresses, comme celle survenue sous l’empereur Wu des Han en 119 av. J.-C., ont conduit à des cérémonies religieuses exceptionnelles pour apaiser les cieux (sacrifices expiatoires à grande échelle).

D’autres, plus longues et dévastatrices encore, ont eu un impact politique majeur: entre 1627 et 1644, une succession d’années arides dans les provinces du nord (notamment Shaanxi, Henan, Shanxi) a provoqué des famines, déclenché des révoltes paysannes, et favorisé la chute de la dynastie Ming.

Parmi les catastrophes naturelles les plus redoutées en Chine figurent les inondations, en particulier celles causées par les crues saisonnières et imprévisibles du Huang He (Fleuve Jaune), surnommé « le chagrin de la Chine » en raison de ses débordements meurtriers. L’origine de ces inondations est strictement naturelle : fonte des neiges en amont, pluies torrentielles de mousson et sédimentation excessive conduisant à l’élévation du lit du fleuve.

Dès l’Antiquité, les chroniques rapportent des inondations catastrophiques, comme celles de 1034, 1344 ou 1642, cette dernière aggravée par l’effondrement de digues lors d’un conflit militaire. Le Yangzi Jiang et le Huai He ont également connu des crues naturelles dévastatrices, en particulier en 1870 et en 1931, cette dernière étant l’une des pires catastrophes hydrologiques recensées, avec plusieurs millions de morts par noyade, famine ou maladies. Contrairement aux inondations provoquées artificiellement (par sabotage ou stratégie militaire), ces événements naturels résultent de dynamiques hydrologiques propres au climat d’Asie orientale, et ont façonné durablement l’histoire, la géographie et la gestion des eaux en Chine impériale.

L’inondation du Fleuve Jaune de 1887 est l’une des pires inondations de l’histoire mondiale avec des pertes estimées entre 900 000 à 2 millions de morts. Les inondations du Yangzi et du Huang He combinées de 1931, sont peut-être la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l’histoire, avec 2 à 4 millions de morts.

Prendre en compte l’échelle historique et non celle d’une vie humaine

Beaucoup de réactions face aux événements climatiques extrêmes reposent sur une mémoire individuelle limitée, souvent restreinte à une ou deux générations. Lorsqu’on entend après un événement météorologique « je n’avais jamais vu ça », cela reflète une expérience personnelle sincère, mais non représentative de l’échelle historique.

En réalité, l’histoire regorge d’événements climatiques dramatiques: sécheresse de 1540, hivers extrêmes du Petit Âge glaciaire, inondations dévastatrices au 19e siècle, incendies de forêts géants au 18e siècle, chute du Royaume Khmer, chute de dynastie chinoise… Une lecture plus large, fondée sur les archives historiques, paléoclimatiques et scientifiques, montre que les extrêmes climatiques ne sont pas nouveaux. Certes ils peuvent aujourd’hui être amplifiés ou modifiés par des facteurs modernes comme la déforestation (accélération du cycle de l’eau et perte de climatiseurs naturels avec les arbres) et l’urbanisation (phénomène d’ilot de chaleur urbain).

Le réchauffement climatique du 21e siècle est-il « sans précédent »? A la lumière des données scientifiques et historiques la réponse est non. Les changements climatiques naturels du passé ont ils été lents et répartis sur des milliers ou millions d’années? La réponse est non.

Les changements climatiques passés ont soudainement provoqué des sécheresses, des inondations et des chutes d’empire. Les vikings, eux aussi, qui avaient bénéficié de 3 siècles de climat favorable ont dû trouver bizarre ce tournant au 14e siècle, qui ne correspondait pas à ce que leurs aïeuls avaient connu. Nous sommes probablement dans une phase similaire au 21e siècle et aucune diminution de CO2 anthropique n’aura d’impact significatif sur le climat.

Notons de manière percutante, qu’à l’époque des dinosaures (au milieu du Déluge dans le modèle créationniste), il y avait jusqu’à 2000 à 3000 ppm de CO₂ dans l’air, contrairement à nos 420 ppm actuels.

Pour les climato-réalistes (non-créationnistes), le fait que la Terre ait connu par le passé des niveaux de CO₂ bien plus élevés qu’aujourd’hui sans sombrer dans un chaos climatique irréversible démontre que le CO₂ est un gaz naturellement présent, géré dynamiquement par la planète à travers des mécanismes complexes comme l’absorption océanique, la végétation, ou l’altération des roches.

Ils soulignent que la biosphère a prospéré à des époques où le CO₂ était plusieurs fois supérieur aux niveaux actuels, et que cela n’a pas empêché la vie de se développer de manière luxuriante. Selon eux, cette perspective historique montre que le CO₂ n’est pas un polluant, mais un élément essentiel du cycle de la vie, et que le climat terrestre possède une capacité d’autorégulation sur le long terme, bien au-delà des fluctuations récentes.

Dans le modèle créationniste, les niveaux élevés de CO₂ associés au Trias, au Jurassique et au Crétacé correspondent à une phase active du Déluge de Noé, marquée par un volcanisme massif, des ruptures tectoniques à grande échelle et une libération rapide de gaz dissous dans les roches. Ce dégazage cataclysmique aurait entraîné une augmentation brutale du CO₂ atmosphérique, contribuant à un climat temporairement plus chaud, à une forte évaporation et à des pluies torrentielles, en accord avec le récit biblique.

Ces niveaux ne seraient donc pas le reflet d’un équilibre naturel sur des millions d’années, mais plutôt d’un déséquilibre transitoire causé par un jugement global soudain. En ce sens, la perspective créationniste n’est ni celle des climato-convaincus ni exactement celle des climato-réalistes qui opèrent également dans le paradigme des âges longs et des cycles de milankovitch.

Une cyclicité millénaire approximative du climat

On peut discerner une alternance approximative entre périodes chaudes (optima climatiques) et périodes froides (petits âges glaciaires) dans les 2 500 dernières années, particulièrement marquées en Eurasie.

| Période | Nature du climat | Durée approximative | Événements associés |

|---|---|---|---|

| Optimum romain (env. -250 à 400) | Chaud | ~600 ans | Expansion agricole romaine, viticulture jusqu’en Germanie, prospérité générale |

| Refroidissement tardif antique (400–800) | Froid | ~400 ans | Instabilité, famines, migrations (ex. : invasions barbares), peste de Justinien |

| Optimum médiéval (800–1300) | Chaud | ~500 ans | Croissance démographique, essor des cultures en altitude, dégel du Groenland |

| Petit Âge Glaciaire (env. 1300–1850) | Froid | ~500 ans | Régression des glaciers, hivers longs, famines (ex. : France, Chine, Islande) |

| Réchauffement moderne (depuis ~1850) | Chaud | ~175 ans à ce jour | Recul des glaciers, montée du niveau marin, records thermiques |

Certains chercheurs ont proposé des causes naturelles cycliques à cette alternance:

- Variabilité solaire (cycles de 200 à 1000 ans, ex. cycles de Suess et de Bond),

- Oscillations océaniques à long terme, comme l’AMO (Atlantique) ou la PDO (Pacifique),

- Activité volcanique séculaire,

Depuis le milieu du 19e siècle, on observe un réchauffement climatique en cohérence avec les cycles de ces deux derniers millénaires mais de nombreux scientifiques modernes attribuent une part significative à des facteurs anthropiques (CO₂, CH₄, industrialisation), tandis que les climato-réalistes soulignent la persistance de forçages naturels.

En fait l’observation brute des données des 2500 ans qui nous précédent montre que tous les 400 à 600 ans il y a une variabilité très importante du climat. Ces cycles longs échappent naturellement à l’humain moderne qui fait du climat de son enfance et de celle de ses parents la « norme » du climat.

Biais de confirmation et chambre d’écho

Pour comprendre le fonctionnement des médias et de la science séculière, il faut comprendre les effets de paradigme et de biais de confirmation. Les mêmes avis répétés au sein d’une chambre d’écho renforcent les mêmes idées et les mêmes interprétations. Au bout d’un certain temps, les avis en dehors de la chambre, sont perçus comme inacceptables et insensés. Les gens sont surpris qu’il existe d’autres analyses. C’est pour cela que les médias devraient inviter des personnalités variées, appartenant à différents camps, à différents paradigmes. Mais faut-il encore être conscient de son biais…hélas beaucoup prennent leurs hypothèses pour des réalités. C’est particulièrement dommage car c’est ainsi qu’on répand les erreurs dans la population, qui sont ensuite difficiles à corriger.

Conclusion

Le développement massif des renouvelables intermittents (éolien, solaire) entraînerait une hausse significative des prix de l’électricité pour les ménages et fragiliserait le pouvoir d’achat, notamment de ceux déjà en situation de précarité. Cela pourrait provoquer la fermeture de petits commerces (boulangers et autres), incapables de supporter ces coûts croissants. Cela pourrait encore alourdir les charges pour les entreprises industrielles et artisanales et freiner toujours plus la compétitivité, surtout dans un contexte de consommation stable ou en baisse.

Une flotte de véhicules électriques massive implique une très forte demande électrique supplémentaire, d’où la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3) qui prévoit l’installation massive d’énergies renouvelables. La France est juridiquement engagée par le Green Deal européen, la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED III) et ses propre lois climat (Loi Énergie-Climat 2019, Loi Climat & Résilience 2021). Ces lois et directives sont pour la plupart de véritables épines dans le pied (déjà bien martyrisé).

L’objectif pour la France est d’atteindre 40 % d’électricité renouvelable d’ici 2030, de réduire les émissions de CO₂ de 55 % par rapport à 1990 et d’aller vers la neutralité carbone en 2050. Même si la PPE3 inclut le déploiement de 6 EPR2 (Flamanville 2, Penly, etc.), leur mise en service n’est pas attendue avant 2035–2040.

Garder les véhicules thermiques éviterait de devoir agrandir massivement le réseau électrique, d’installer des bornes de recharge partout, et de produire plus d’électricité (souvent issue du gaz ou du charbon en Europe de l’Est, ou des ENR intermittentes).

Un véhicule thermique d’occasion coûte 5 000 à 10 000 €, accessible aux classes moyennes et populaires. Un VE neuf coûte souvent 30 000 € ou plus, même avec les primes. Changer tout le parc impose un poids économique énorme à des millions de ménages.

De nombreux avantages résident dans le thermique, ce qui est à prendre en compte si le réchauffement climatique s’explique principalement par des facteurs naturels. Le réseau de stations-service est déjà implanté. L’entretien des moteurs thermiques est bien connu, les pièces disponibles, les garagistes formés. Il n’y a pas besoin de nouvelles compétences, ni de transformer les infrastructures rurales. Un plein d’essence se fait en 3 minutes, soit 600 à 1 000 km d’autonomie. Une recharge électrique complète, elle, prend souvent 6 à 10 heures (hors superchargeurs). Le thermique est idéal pour les zones rurales, professions mobiles, long trajets.

Notons enfin que la voiture électrique n’élimine pas la dépendance aux ressources étrangères: elle la déplace. On passe d’une dépendance au pétrole à une dépendance aux métaux stratégiques. La nature du risque change (de l’OPEP vers la Chine / l’Afrique / l’Amérique du Sud), mais la vulnérabilité géopolitique demeure, voire s’accentue avec les enjeux technologiques.

Le contrôle chinois sur les chaînes d’approvisionnement (raffinage, batteries, terres rares) est une source de vulnérabilité stratégique. Par exemple en 2023, la Chine a restreint l’exportation de graphite pour batteries. Les gisements importants de nickel sont en Indonésie, aux Philippines et en Russie, ils sont également contrôlés en partie par des entreprises chinoises. 70 % des réserves connues de lithium sont en Amérique du Sud (triangle lithium : Bolivie, Chili, Argentine), mais le raffinage est largement dominé par la Chine.

70–75 % de la production mondiale de Cobalt provient de la République Démocratique du Congo (RDC), dont l’extraction est souvent critiquée pour les conditions humaines (inhumaines??) (travail précaire et exploitation d’enfants notamment, surnommés les « petits forçats du cobalt »).

L’AIE (agence internationale de l’énergie) alerte que certains métaux pourraient devenir des goulets d’étranglement provoquant la rareté et des tensions sur l’offre. Le boom mondial du véhicule électrique augmenterait massivement la demande et ferait exploser les prix. C’est pourquoi nous devrions garder un mix pétrole et gaz en support du nucléaire, afin de ne pas reposer sur un « tout-électrique » néfaste.

Cette transition coûteuse et pas si verte que ça (extraction minière très destructrice: eau, sols, forêts) pénalise d’abord les ménages français et occidentaux modestes, puis affaiblit l’économie, pour des bénéfices incertains en matière climatique (voir certain dans le sens de la non amélioration).

C’est un phénomène largement observé et documenté: lorsqu’une politique écologique entraîne une pression économique trop forte, elle peut provoquer un rejet croissant de l’écologie par une partie de la population. C’est le risque ironique: qu’un extrémisme écologique basée sur de mauvaises interprétations et l’ignorance de certaines données, finisse par « désécologiser » complètement la population et à attirer l’attention loin des vrais problèmes environnementaux (surpêche, déforestation, pollution des nappes phréatiques, gestion de l’eau…).

Une énergie chère compromet gravement l’économie et l’industrie, car elle augmente les coûts de production, réduit la compétitivité des entreprises, pousse à la délocalisation des usines électro-intensives, et affaiblit le pouvoir d’achat des ménages. Cela freine la consommation, alimente l’inflation et peut mener à la désindustrialisation. À long terme, cela menace l’emploi, la souveraineté énergétique et la croissance nationale.

Nous avons un cas typique d’observation, notamment pour répondre à M.Jancovici sur les « conséquences de l’inaction ». En 2022, les hausses de prix de l’énergie ont fait exploser l’inflation en Europe et entraîné des plans de soutien gouvernementaux massifs (en France avec le bouclier tarifaire à +100 milliards €). Poursuivre l’augmentation du coût de l’électricité ne provoquera pas l’effet inverse.

Il est pratiquement impossible d’imaginer une économie robuste avec une énergie durablement chère, car l’énergie est le socle invisible de toute activité productive, logistique et technologique. Si son coût augmente fortement, il fragilise simultanément l’industrie, le pouvoir d’achat, les transports, l’agriculture et même le numérique. Cela entraîne des pertes de compétitivité, des délocalisations, une inflation persistante et une croissance affaiblie. Historiquement, toutes les puissances économiques se sont développées grâce à une énergie abondante, bon marché et maîtrisée. Sans cela, la résilience économique devient structurellement compromise.

Le plus dramatique, c’est que la peur du changement climatique, partagée par une majeure partie de la population (hélas induite en erreur), va justement participer à provoquer cet effondrement généralisé qu’elle était censée empêcher en premier lieu.

« Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort.«

Proverbes 14:12 (BDS)

« Entrez par la porte étroite ; en effet, large est la porte et spacieuse la route qui mènent à la perdition. Nombreux sont ceux qui s’y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mènent à la vie ! Qu’ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent !«

Jésus dans Matthieu 7:13-14 (BDS)

Alarmisme climatique VS Alarmisme spirituel

A mon sens, c’est un sentiment d’alarmisme spirituel qui devrait primer sur l’alarmisme climatique, pour lequel nous ne pouvons pas grand chose, si ce n’est organiser les infrastructures et améliorer la préparation à ces événements climatiques inévitables. La diminution du CO₂ humain ne réduira pas les catastrophes climatiques: notre espoir d’un monde meilleur est en Jésus-Christ et sa promesse de restauration d’un monde justement « sans catastrophe naturelle ». L’alarmisme spirituel est justifié en ce sens que nombreux sont ceux qui sont en train de passer à côté du salut.

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus.…

….Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.

Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement.

Apocalypse 21:3-6

Toutefois:

Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?

Luc 18:8

Il est possible de lutter contre l’eco-anxiété:

Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère.

Matthieu 11:29-30

Références/sources:

- TEOS-10 and the climatic relevance of ocean–atmosphere interaction

Rainer Feistel (Department of Physical Oceanography and Instrumentation, Leibniz Institute for Baltic Sea Research (IOW)), 18119 Warnemünde, Germany: https://os.copernicus.org/articles/20/1367/2024/os-20-1367-2024.pdf. - Atlantic Multidecadal Oscillation.

- North Atlantic Oscillation.

- Pacific Decadal Oscillation.